�@�͂��߂�

�@ ���z�͒n���̕�ł��B�n���ɍ~�蒍�����z�G�l���M�[���C�m������C������a�������C���푽�l�Ȑ����������ɂ�����ɂ������ł���C�L���Ȓn�����������Ă����̂ł��B �n����̎�ȃG�l���M�[���̎�ނƑ傫����\�P�Ɏ��������C�n���ɖ�������Ă��鉻�ΔR����S�����Z���Ă��C�n���ɓ��˂��Ă��鑾�z�G�l���M�[�̂P�O�������x�ɉ߂� �Ȃ����C�傫�ȍЊQ�������炷�n�k��䕗�̃G�l���M�[�́C���z�G�l���M�[�̂P�����ɂ������Ȃ����Ƃ��킩��܂��B

�\1�@�n����̃G�l���M�[���Ƒ傫��(�n���ɓ��˂��Ă��鑾�z�G�l���M�[�P�����ɑ��鑊�ΓI�ȑ傫��)

|

�G�l���M�[�̎�� |

���ΓI�ȑ傫�� |

|

�n���ɓ��˂��Ă���P�����̑��z�G�l���M�[ |

�P |

|

�n���ɖ�������Ă���ΒY�̔R�ăG�l���M�[(����l) |

13.1 |

|

�n���ɖ�������Ă���Ζ��̔R�ăG�l���M�[(����l) |

1.2 |

|

�n���ɖ�������Ă���V�R�K�X�̔R�ăG�l���M�[(����l) |

0.9 |

|

�����n�k�̃G�l���M�[ |

0.01 |

|

���ϓI�ȑ䕗�̃G�l���M�[ |

10-4 |

���Ɏ������T�C�g�͉p��ł����C���z�ɂ��Ă̊�{�����̐���������C�f�����ӂ�Ɏg�p���Ă���̂ő�ώQ�l�ɂȂ�܂��B

http://solarscience.msfc.nasa.gov/

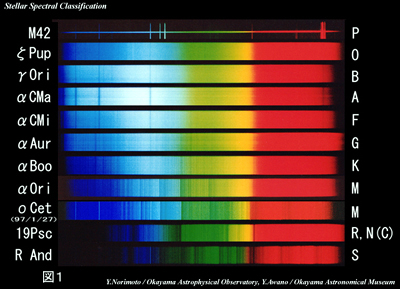

�@a�j�X�y�N�g���^

�@���z�́C�F���ɐ�����Ȃ��قǑ��݂��Ă��鐯�̒��̂ЂƂɂ����܂���B�������C�������̐g�߂ɑ��݂��Ă��鐯�ł��邽�߁C���ʂȈӖ��������Ă���̂ł��B���z�͂ǂ�Ȑ��̒��ԂȂ̂��C���ނ��邱�Ƃ���������܂��B

�@a�P)���̐F�̈Ⴂ

�@�]�����Ő��߂Ă����C�����̂́C���ɂ���ĐF�▾�邳������Ă��邱�Ƃł��B�}�P�́C��\�I�Ȑ����̒��Ɍ�����F�̈�������̃X�y�N�g���ʐ^�� �C�ォ������������������F�������Ԃ����̏��ɕ��ׂ����̂ł��B�Ԃ����̋����͏�̐����牺�̐��܂ł��܂�ω����Ă���悤�ɂ͌����܂��C�����͏�̐��قNj����C���̐��ɂȂ�قǎキ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�܂��C�ǂ̐��̃X�y�N�g���ɂ���R�̏c���������Ă��܂����C����͋z�����ƌĂ����̂ł��B

�@�}�P�̉E���Ɏ�����P,O,B�CA,�E�E�E�́C���̃X�y�N�g���^(��Ő�������)�ŁC������ ��Pup�C��Ori,�E�E�E�͐������C�擪����(�A���t�A)�C��(�K���})�C�E�E�̃M���V�������͐����̒��ł̖��邳�̏��� ���������̂ŁC��(�A���t�A)���ł����邢���� �C��(�x�[�^)�C��(�K���})�E�E�E�̏��ɈÂ��Ȃ�܂��B���ɑ����Ă���CPup�COri�E�E�͐����� ��\���Ă��܂��B�Q�l�̂��߁C���{�̐�������()���ɏ����ƁCPup(�Ƃ���)�COri(�I���I����)�CCMa(�������ʍ�)�CCMi(�����ʍ�)�CAur(���債���)�CBoo(����������)�CCet(�������)�CPsc(������)�CAnd(�A���h�����_��)�BM42�̓I���I�����_ �ł��B

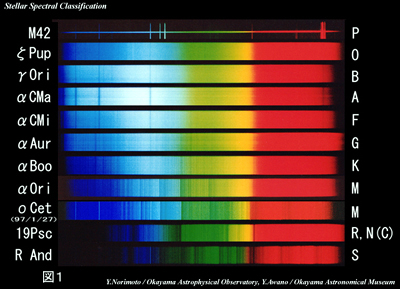

�@a�Q)���̐F�͕\�ʉ��x��\���Ă���

�@�}�Q�́C�����ɔM��������(����)�����˂�����̃X�y�N�g�������x�ɂ���Ăǂ̂悤�Ɉ���Ă��邩���C6,000K, 5,000K, 4,000K�ɂ��Ď��������̂ł��B���x�̍�������(����)�ق� �S���˃G�l���M�[���傫���C�ł��������̔g��(��m) ���Z���Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B�ł��������̔g��(��m)�͕��̂̉��xT(K)�� �t��Ⴕ�Ă���C

�@�@�@�@��m��0.289(cm)/T(K)

�ŕ\����邱�Ƃ������I�Ɋm���߂��C�E�C�[���̕ψʑ��ƌĂ�Ă��܂��B�������˂�����̃X�y�N�g�����E�C�[���̕ψʑ��ɏ]���Ă���C���̐F�͐��̕\�ʉ��x��\���Ă��� ���Ƃ��킩�����̂ł��B

�@�܂��C���̃X�y�N�g���ʐ^�Ɍ�����z����(�����҂̖��O�ɂ��Ȃ�ŁC�t���E���z�[�w�����ƌĂ�Ă���)�́C���̕\�ʂ�����˂��ꂽ�������̑�C���őI��I�ɋz������Ă���l�q��\�� �Ă��邱�Ƃ��킩��C�z�������琯�̑�C�g���̓�����m�邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�@�\�Q�Ɏ��������̃X�y�N�g���Ɍ�����z�����̓������l�����āC����\�ʉ��x���ɕ��ނ����̂����̃X�y�N�g���^�ł��B��{�I�ɂ́C�\�ʉ��x�̍������ɁC

O(��)�\B�\A(���F)�\F�\G(���F)�\K(��F)�\M(��)

�^�ɕ��ނ���Ă��܂��B����ɍו�����Ƃ��́CB0,B1,B2,�E�E�E,B9�̂悤�ɁC�X�y�N�g���^�̌���0�`9�܂ł̐��l�����ĂP�O�i�K�ɕ��ނ��Ă��܂��B

�@�j�^�Ƃl�^�ɑ����鐯�̃X�y�N�g���^�ׂ�ƁC����������I�ȋz����������������R����C������O���[�v�Ƃ��čו����������悢���Ƃ��킩��܂����B����ŁC �\�ʉ��x��G�^�ƕς��Ȃ����C����ȃX�y�N�g�����������̃O���[�v���q�^�Ƃm�^�ɕ��ނ��C�j�^�̂Ȃ��ł��C����ȃX�y�N�g�����������̃O���[�v���C�r�^�ƍו����Ă��܂��B

�@�]���͂l�^���ł��ቷ�̐��Ƃ���Ă����̂ł����C�ϑ����x�������Ȃ��Ă���ƁC���Â���(�ቷ�̐�)�܂Ō�����悤�ɂȂ�C�\�ʉ��x2,000k����1,300k���炢�܂ł� ���̃O���[�v���k�^�C����ɒቷ�̐��̃O���[�v���s�^�ƕ��ނ��Ă��܂�(�\�Q)�B

�@�\2�@�P���̃X�y�N�g���^�i�X�y�N�g���^�̐F�Ɠ����I�ȋz�����j

|

�X�y�N

�g���^

|

���x(K)

|

�F

|

��ȓ����i�ǂ̂悤�ȋz�����������̂��������j�C�T�G�����C�U�G�P��d���C�V�G�Q��d���C�E�E�E��\���B

|

|

O

|

30000 -

50000

|

��

|

���d���w���E��(He�U)�̐��i���ɋP���j�������܂��D

�����w���E��(HeI)�̐���O9�Ɍ����ċ����Ȃ�܂��D���f�̃o���}�[���⍂�K�d��������(Si�V,N�V,O�V)�������܂��D

|

|

B

|

10000 -

30000

|

��

|

He�U�͌������CHeI�̐���B2�ōł������D

���f�̃o���}�[����B9�Ɍ����ċ����Ȃ�܂��B

����d��������(Mg�U�CSi�U)�������܂��D

|

|

A

|

7500 -

10000

|

��

|

���f�̃o���}�[�����ł�����(A0)�D

���d��������(Mg�U�CSi�U)��A5�ōł�����Ca�U(H,K

��)�������Ȃ�܂��D

|

|

F

|

6000 -

7500

|

��

|

�o���}�[�����キ�Ȃ�CCa�U(H�CK

��)�������Ȃ�܂��D����������(CaI�CFeI�CCrI�CMn�T)���߂����Ă��܂��D

|

|

G

|

5300 -

6000

|

��

|

�o���}�[���͂���Ɏ�܂�CCa�U(H�CK

��)���ŋ��D�����������������Ȃ�܂��BCH���q�̃o���h(G�o���h)������

�܂��D

|

|

K

|

4000 -

5300

|

��

|

�o���}�[���͂قƂ�nj����܂���D

Ca�U(H�CK

��)�͋����C�����������͏d�Ȃ荇���C

TiO���q�̋z���т������n�߂܂��D

|

|

M

|

3000 -

4000

|

��

|

���������������ɋ����D

TiO���q�̋z���т��ł������Ȃ�܂��D

|

|

L

|

1300 -

3000

|

��

|

Cr�U��Fe�U�Ȃǐ��f�Ƌ����̕��q�z���т⒆�������̋z���т������D

TiO��VO�Ȃǂ͂قƂ�nj����܂���D

|

|

T

|

750 -

1000

|

��

|

�ؐ��̂悤�Ƀ��^��CH4�̃o���h�������D

|

�P���̃X�y�N�g���^�ɂ���,�����Əڂ����m�肽���l��,���L�̃T�C�g���Q�Ƃ��Ă��������B

http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/list.htm

�@a�R)���̖��邳�̈Ⴂ

�@�]�����Ŋϑ��ł��������̕����ʂ́C���̖��邳�̈Ⴂ�ŁC�P�����C�Q�����ȂǂƁC���̖��邳�̈Ⴂ���ŕ\���Ă��܂��B�����]�����Ō��鐯�̖��邳���w���������x�ƌĂ�ł��܂� �B���R�̂��Ƃł����C�߂��ɂ���قǖ��邢���ɂȂ�̂ŁC���܂ł̋����̍�����菜�����{���̖��邳���ׂ邽�߂ɂ���ꂽ�̂��w��Γ����x�ł��B���̕��˂��Ă����w�{���̖��邳�x�Ƃ����܂��B

�@�w��Γ����x�́C���܂ł̋����𑪒肵�āC�w���������x������(32.6���N��1�p�[�Z�N)�̖��邳�ɒ��������̂ł��B32.6���N��艓���ɂ��鐯���w���������x����w��Γ����x�̕������邭�Ȃ邵�C�߂��ɂ��鐯�͋t�ɁC�Â��Ȃ�܂��B�܂��C���������ɂ��鐯�Ȃ�C�}�Q�Ɏ������悤�ɁC���x�̍������قǖ��邭�����邵�C���x�̓��������Ŕ�ׂ�ƁC�傫�����قǖ��邭������͂��ł��B�w��Γ����x�́C�����̕\�ʉ��x���Ɓ����̑傫�����ɂ���Ē�܂�̂ł��B

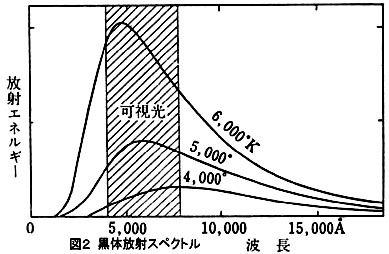

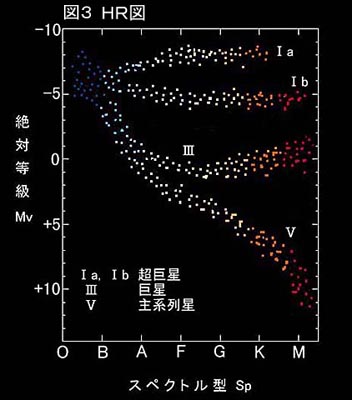

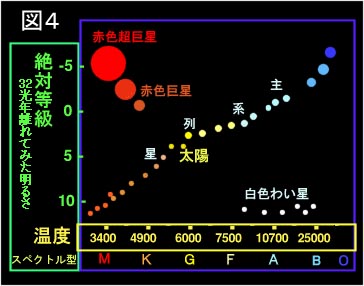

�@���jHR�}(�w���c�X�v�����O�E���b�Z���})

�@���̖��邳(�w��Γ����x)�ƃX�y�N�g��(�\�ʉ��x)���ϑ����C�c���ɐ��̖��邳(�w��Γ����x)���C�����ɃX�y�N�g��(�\�ʉ��x)���Ƃ�

�āC��R�̊ϑ��l���v���b�g�����O���t���g�q�}(�w���c�X�v�����O�E���b�Z���})�ƌ�

�����̂ł�(�}�R)�B�}�R���疾�炩�Ȃ悤�ɁC��R�̐��͂������̃O���[�v�ɕ�����ċK���I�ɕ��z���Ă���C���ꂼ��̃O���[�v���C������(�Ta,b)�C

����(�V),��n��(�X)�ƌĂ�ł��܂��B

�@���x�̍���O�^��B�^�̐��͋����͈͂ɕ��z���Ă���C���̖��邳�̍��͏������̂ł����C���x�̒ႢK�^��M�^�̐�(�}3�̉E�̕��Ɉʒu���鐯�̒���)�́C���ɖ��邢�� �̃O���[�v����Â����̃O���[�v�܂ŁC4�̃O���[�v�ɕ�����ĕ��z���Ă��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B���x���������̂ɖ��邳���傫������Ă���̂́C���̑傫���������Ȃ̂ł��B

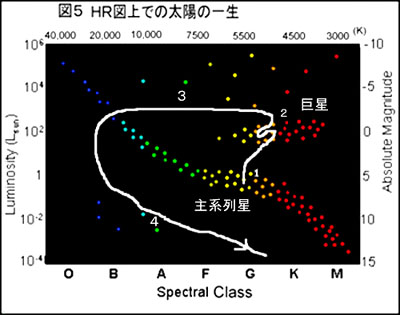

�@c�j���z�̏����̎p

�@���݂̑��z���CHR�}��łǂ̂悤�Ȉʒu�ɂ���̂����������̂��} �S�ŁC���݂̑��z��G�^�̎�n�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@�@�������C���z�͐i�����Ă���,���܂ł����̈ʒu�ɂƂǂ܂��Ă���킯�ł͂���܂���B ���z�������ǂ̂悤�ɕω�����Ɨ\�z����Ă��邩���CHR�}�̒��Ŏ������̂��}�T�̔������ł��B

���݂� �������̎n�_�P(G�^�̎�n��)�ł����C�����͎���ɖc�����Ȃ��疾�邳�𑝂��ĐԐF�����Q�ɂȂ�C���̌�C�c�������O�w���͑��z�{�̂���U�킵�n�߁C����ɍ����̒��S���������Č�����悤�ɂȂ�(3)�C�c�������O�w�������S�ɎU�킵�Ă��܂��ƁC���S�������̔��F�(4)�ɂȂ�Ɨ\�z����Ă��܂��B���z���c�����ĐԐF�����ɂȂ鍠�ɂ́C�n���͑��z�̒��Ɉ��ݍ��܂�Ă��܂��ƍl�����Ă��܂����C�͂邩����50���N����̘b�ł��B

�@

�@

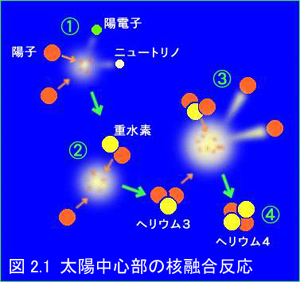

�i�Q�j���z���̌��͒��S���ł̊j�Z������

���݂̑��z�͎�n�̒��ԂŁC��S�U���N�ԁC�قڈ��̖��邳�ŋP�������Ă����ƍl�����Ă��܂��B��n�̒��Ԃɂ͂����ƒ����ԋP�������Ă��鐯������C��n�Ƃ��ċP���Ă���G�l���M�[���́C���q�j�i�Z���j�G�l���M�[�ȊO���蓾�Ȃ��ƍl�����Ă��܂����i1938�N�C�x�[�e�ƃ��C�[�b�J�[�j�B

a)4�̐��f���q�j����1�̃w���E�����q�j����������

�@���q�j�����w���m������ƁC���̒��S���x����1,000��K�ɒB����ƁC�S�̐��f���q�j���Z�����ĂP�̃w���E�����q�j���������锽�����N���邱�Ƃ�C���̔����ŕ��o����G�l���M�[�́C��n�̕��o���Ă�������\���ɂ܂��Ȃ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B

�@�}2.1�Ɏ������C���z���S���ł������Ă����v�Ȋj�Z�������́C���|�� Chain���Ă�C�������ŕ\���Ɖ��L�̂悤�ɂȂ�܂��B

| �@ | ��������G�l���M�[ |

���@�� |

| �g1 �{ �g1 ���g2 �{��+ �{�� |

2.38MeV |

�X�~109�N |

| �g1 �{ �g2 ���ge3 �{ �� |

10.98MeV |

3�b |

| �ge3 �{ �ge3 ���ge4 �{�g1 |

12.85MeV |

2.5�~102�N |

�@�@e+;�z�d�q(�d�q�̔����q)

�@�@��(�j���[)�G�j���[�g���m

�@�@��(�K���}�[)�G�K���}�[��

b)�R���g���[�����ꂽ�j�Z������

�@�j�Z���������N����悤�ɂȂ�ƁC���z���S���ł͖c��ȃG�l���M�[��������,���S���x�͏㏸�� �C�O�����ɔM����o���Ă���̂ł��B ���x�������قǁC�j�������������͂悢�̂�,���S���x�̏㏸���}�����Ĉ��ɕۂ���Ă��Ȃ��ƁC�j�Z�������͖\�����Ă��܂��̂ł��B

���z���قڈ��̖��邳�ŋP�������Ă���̂́C�j�Z�������Œ��S���̉��x���㏸�����,���S�����c�����ăG�l���M�[������C �t�ɁC���S���x�����~��������ƒ��S�������k���ĉ��x���㏸�������Ƃ��J��Ԃ��āC���z���S���̉��x�����ɕۂ��ߒ��ߋ@�\�������Ă��� �ƍl�����Ă���̂ł��B����͑��z�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��C�S�Ă̎�n�̒��S���ŁC�j�Z�������͂قڈ��̊����ŋN����悤�ɃR���g���[������Ă���̂ł��B

c)���z�͂킪�g������ċP���Ă���

�@���f���q�̌��q�ʂ�1.007825,�w���E���̌��q�ʂ�4.00260�ł�����C4�̐��f���q�j����1�̃w���E�����q�j���������锽����

�@�@1.007825�~4�| 4.00260��0.029�@

�����̎��ʂ��������Ă���̂ł��B���̏����������ʂ��C���z���̌��ł��B�����������ʂ��� �Ƃ���ƁC���o�����G�l���M�[�� ��C2(C�͌���)�ŕ\����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@���z�̖��邳�́C3.86�~1026���b�g�i��3.86�~1026J/s ��3.86�~1033erg/s�j�ł�����C

E����C2(C�͌���)�ɑ�����āC���z��1�b�Ԃɏ������鎿���� ���v�Z����ƁC

�@�@����3.86�~1033/(3�~1010)2��4.3�~1012����430���g��

�Ƌ��܂�܂��B50���N�ԁC���������Ŏ��ʂ������Ă����Ƃ���ƁC���݂̑��z�͖�100����1�����y���Ȃ������ƂɂȂ�܂��B

��)���z���S���Ŋj�Z���������N�����Ă���؋�����������

�@�������ł������܂������C�j�Z�������ŏd�����q�j�����������Ƃ��j���[�g���m(��)���������܂��B�j���[�g���m(��)�͓d�ׂ��������C���̗��q�ƌ���������Փ˂����肷��m�������ɏ���������,���o���ꂽ�j���[�g���m(��)�͕����Ɣ������邱�Ƃ��Ȃ��C�����ő��z������ʂ蔲��,���z�\�ʂ���F����Ԃɔ�яo���ƍl�����Ă��܂��B

���N(2003�N)�� �m�[�x�������w��܂ŗL���ɂȂ����C���{�̌ւ�j���[�g���m�ϑ����u�G�J�~�I�J���f�����z�j���[�g���m(��)���߂܂��邱�Ƃɐ������C���z���S���Ŋj�Z���������N�����Ă��邱�Ƃ��������̂ł��B

�O���̌��ʂ��܂߂Ă��C�ϑ����ꂽ���z�j���[�g���m(��)�̗ʂ��琄���������z���S���ł̊j�Z�������ł�,���݂̑��z�����˂��Ă���G�l���M�[�ʂ��܂��Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B

���������j���[�g���m���ǂ����֓����Ă��܂��Ă���ƍl���Ă���l�����邵�C�ϑ����x�̖���C���z���S���Ŕ��������M�����z������A����,���z�\�ʂ�����Ƃ��ĕ��˂����܂łɂ͐��S���N��������Ƃ���������

���āC�ȒP�Ɍ��_�t���Ă��܂����Ƃ͂ł��܂���B���ꂩ��C�ǂ̂悤�Ȍ������i�ނ̂��y���݂ł�����܂��B

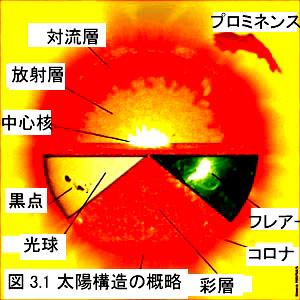

���z�\���̊T�����������̂��}3.1�ł��B���z�S�̖̂�25�����x���߂�w���S�j�x�Ŋj�Z�������͋N�����Ă���ƍl�����Ă��܂��B�j�Z�������Ŕ��������G�l���M�[�����z�\�ʂ܂ʼn^��Ă���̂ł��B

���z�����̃G�l���M�[�A���`�ԂƂ��āC���z�S�̖̂�45���ɑ�������̈�ł́u���˂ŗA���v����Ă���(�w���ˑw�x)�C�\�ʂ����30���̗̈�́u�Η��ɂ��G�l���M�[�A���v����z���Ă���ƍl�����Ă��܂�(�w�Η��w�x)�B

���z�͒a���ȗ��C��50���N�ԁC�傫�����ς�炸�C�قړ������邳�ŋP�������Ă���̂́C �O�ɐ����������S�j�ł̊j�Z�������͈��ɂȂ�悤�ɃR���g���[������Ă��邱�Ƃɉ����C���z�����̔M�A�������肵�Ă���C���z�����̉��x���z����Ɉ��ɕۂ���Ă��邽�߂Ȃ̂ł��B

�ia�j���z�����̃G�l���M�[�A��

�j�Z�������Ŕ��������G�l���M�[�́C�g�ł��G�l���M�[�̑傫�����G��(�K���}) ���h�Ƃ��ĕ��˂���C���S�j�����͂ޗ̈�ɋz������C���̗̈�����M���܂��B���M���ꂽ�̈�́C�z�������G�l���M�[�Ɍ��������G�l���M�[���g���G�l���M�[�̏�������(�g���̒����� �GX���⎇�O��)�h�ɕϊ����ĕ��˂��C���̉��x���ێ�����̂ł��B ���̂悤�Ɏ��X�Ɓg���G�l���M�[�̏�������(�g���̒�����)�h�ɕϊ����Ȃ���C�G�l���M�[��A�����Ă���̂��w���˗A���x�ŁC ���z�����̃G�l���M�[�A���̊�{�ł��B�w���˗A���x�͌��ɂ��A���ł����C�����x�������ł̋z���E���˂ł��邽�߁C�w���ˑw�x����A������̂�100���N��������Ɛ��肳��Ă��܂��B���˗A���͑��z�\�ʂ܂ő����Ă���̂ł����C���z�\�� �����30���̗̈�ł́w�Η��A���x����z���Ă��邽�߁C�w���ˑw�x�Ɓw�Η��w�x�ɋ�ʂ��Ă���̂ł��B

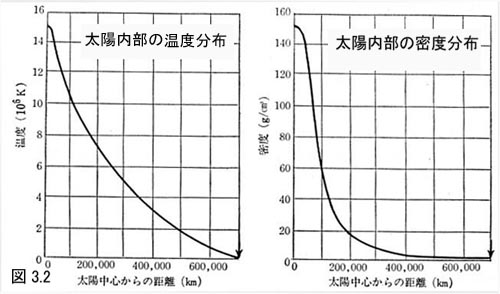

���z�����̕��˂ɂ��G�l���M�[�̓`���₷���i���˗A�������j�͉��x�ƈ��͂̊��Ƃ��Čv�Z���邱�Ƃ��ł��܂��B �ϑ����ꂽ���z�̑傫���E���ʁE�\�ʉ��x��^���C���z�͗͊w�I�Ɉ���ŁC���݂Ɠ������˃G�l���M�[����o�������Ă���Ƃ��������̉��Ɍv�Z�������z�����̉��x���z�Ɩ��x���z���}3.2�ŁC

���S���x�͖�1500��K�C���x��150g/cm3

�Ƌ��܂�C���S�j�ł͐��f����w���E���w�̊j�Z���������N���蓾�邱�Ƃ������Ă��܂��B

�ib�j���z������́C�\�w�߂��ł͑Η��A������z���Ă��邱�Ƃ̏�

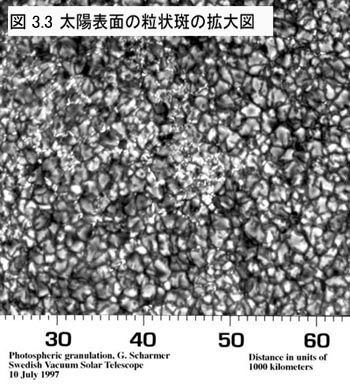

�}3.3�͖]�����Ŋg�債�������ʂ̎ʐ^�ŁC���Ԃ����\���͑��z������ƌĂ�Ă��܂��B �}���疾�炩�Ȃ悤�ɁC������Ŗ��邭�C������Ԍ��ňÂ����Ƃ��킩��܂��B���Â̍��́C���˂��Ă�����̃h�b�v���[���ʂʼn��߂ł���Ƃ����Ă��܂��B

������������ƁC���z�X�y�N�g���Ɍ�����z�����̔g���ׂ�Ƃ́C������̒��ł͐����ɁC������Ԍ��ł͐Ԃ����ɂ���Ă���C�g���̂���� ������ł͊O�����ɁC������Ԍ��ł͓������ɓ����Ă��邱�ƂŐ�����h�b�v���[���ʂł��܂������ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B

�ϑ�����闱����́C���z�\�ʑw�őΗ����N�����Ă���ł���C���z�̓����\�����w���ˑw�x�Ɓw�Η��w�x�ɋ敪����鍪���ɂ��Ȃ����̂ł��B

���z�\�ʋ߂��őΗ����N���闝�R���C���������������Ă����܂��B ���z��������^��Ă����G�l���M�[���O���ɗA������Ƃ������Ƃ́C�G�l���M�[���z�����Ėc�����C���������G�l���M�[����˂��Ď��k���邱�Ƃ̌J��Ԃ��ł��B

���ɂȂ�̂́C�G�l���M�[���c���E���k�ȊO�ɏ����邱�Ƃ͖����̂��Ƃ������Ƃł��B

���z�̑啔���͐��f�ł����C���ɍ����ł��邽�ߐ��f���q�͌��q�j(�v���g��)�Ɠd�q�ɕ����ꂽ��Ԃő��݂��Ă��܂��B�\���ɍ����ł��鑾�z

�����ł͖c�����ĉ��x���������Ă��d����Ԃɕω��͋N����܂��C���x���Ⴂ���z�\�ʋ߂��ł́C�ꕔ�̃v���g���Ɠd�q�̍Č����Ƃ����d����Ԃ̕ω����N����܂��B

�Č�������ە��o���錋���G�l���M�[�͉��x�~����}�����邽�߁C�d����Ԃ̕ω����N����w�ł͕��͂ď㏸���C�Η��^�����N����ƍl�����Ă���̂ł��B

���̉��߂͑��z�Ɍ��肳��邱�Ƃł͂Ȃ��̂ŁC�\�ʉ��x�����z���x�̎�n�̕\�ʑw�ł͑Η����N�����Ă���ƍl���ĊԈႢ����܂���B����C�\�ʉ��x�̍�����n�ł͓d����Ԃ̕ω��͋N���肦���C�\�ʋ߂��ɑΗ��w�͑��݂����C����������݂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�ia�j����

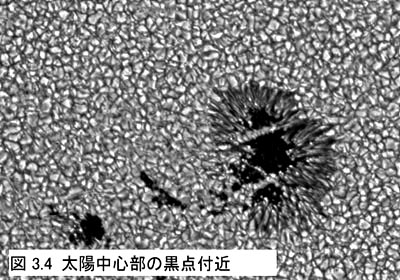

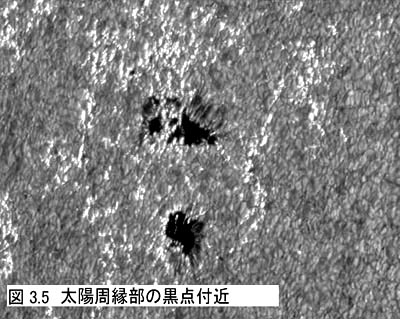

���F��(������)�ŎB�e�������z���ɂ́C�召���܂��܂Ȍ`�̍��_ �������܂��B���_�t�߂��g�債�Ă݂�ƁC���z������ �̍��_�t�߂͐}3.4�̂悤�ɁC���z�������̍��_�t�߂͐}3.5�̂悤�ɁC����Č����܂��B

���z�������̊g��ʐ^��

���z��^�ォ�猩�Ă���C����ǂ͂͂����肵�Ă���C�傫�ȍ��_�͈Õ��Ɣ��Õ��ɕ�����Ă��܂��B����C���z�������̊g��ʐ^�͑��z���ߕ������猩�Ă���C���_�͌E�悤�Ɍ����C���Õ��͂͂����肵�܂���B

�܂��C�������̊g��ʐ^�ł͗���ǂ��͂����肹���C���_�̎��ӂŔ��������Ă��锒�����ڗ����܂��B���̈Ⴂ�́C���z�\�ʂ��܂������ォ�猩�邩�C�ߕ������猩�邩�ɂ���Đ����Ă���̂ł��B

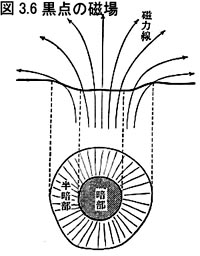

���_�͋Ǐ��I�Ɏ��ꂪ�����Ȃ��Ă���Ƃ���ŁC�}3.6�Ɏ����悤�ɁC���͐��̌X���͈Õ����S����O���ɍs���قǑ傫���Ȃ���

����C���Õ����Õ����S������ˏ�ɂЂ낪���Č�����\���́C���͐��̌X���Ƃ悭�Ή����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���_�͋Ǐ��I�Ɏ��ꂪ�����Ȃ��Ă���Ƃ���ŁC�}3.6�Ɏ����悤�ɁC���͐��̌X���͈Õ����S����O���ɍs���قǑ傫���Ȃ���

����C���Õ����Õ����S������ˏ�ɂЂ낪���Č�����\���́C���͐��̌X���Ƃ悭�Ή����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���_������������̂́C���͂������x���Ⴂ���߂ŁC���_����͓�������̔M�A�����ז����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł��B

���z�������̍��_�t�߂Ō����锒�������Ă��锒��(�}3.4)������̋����Ƃ���ł��B���������Ă��鏬���ȗ��X�͎��͂�薾�邭�P���Ă��邽�߂ŁC���x�������\��������܂��B�ǂ��������邭����̂��ɂ��Ă̐�����

�C�������Ȃ���Ă��܂����C�����Ȃ�̂ł����ŏЉ�邱�Ƃ͏ȗ����܂��B�S�̂���l�͒��ׂĂ݂Ă��������B

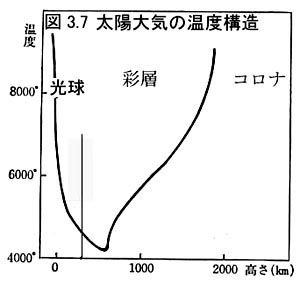

���z���̎��������𗘗p�����C�����ꕔ���� �ʑw(����2000km) �܂ł̑��z��C�̉��x�\�������ׂ��Ă�����̂ŁC�ȒP�ɏЉ�Ă����܂��B�}3.7�Ɏ����悤�ɁC���x�͌����ꕔ���獂���Ƌ��ɒቺ���C �ʑw�̉��w�Ŗ�4,200K�̋ɏ����x�ɒB���C������� �̍ʑw�ł́C���x�͍����ƂƂ��ɏ㏸���C�ʑw����w�̃R���i�͌��Ⴂ�ɍ����ŁC100��K�ɂ��B���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B

�M�͉��x�̍����̈悩���C�Ⴂ�̈�ɗ����̂��C�ɏ����x �ɒB���鍂�x�܂ł͑��z��������̔M�A���Ő����ł��܂��B�������w�ō����Ƌ��ɉ��x���㏸���Ă���̂́C������̃G�l���M�[���������邱�Ƃ��Î����Ă���C�ɏ����x����w�Ɖ��w�ł͕����I�ɐ����̈قȂ�����C ���ƍl�����Ă���̂ł��B

(b)�� �w

���z�X�y�N�g���ɂ́C��R�̋z����(������)�������邱�Ƃ͑O�ɐ������܂����B�ł������z�����͐��f�ɂ��

�ga��(356.281����)���J���V���E���C�I��(Ca+)�ɂ���g��(396.849����)��

�j��(393.36����)�ł��B����͌����㕔�̍ʑw�ɐ��f�̂ق��ɃJ���V���E���C�I��(Ca+)����R���݂��Ă��邱�Ƃ��������̂ŁC�ʑw�͋z�����Ɠ����g���̒P�F������˂��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����

����C�ʑw�͂��̂悤�Ȍ��𗘗p���Ē��ׂ��Ă���̂ł��B

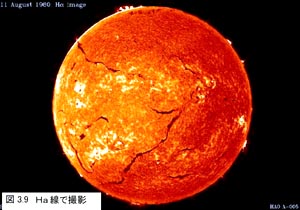

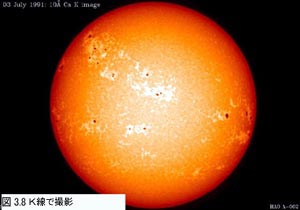

(Ca+)�j��(393.36����)�ŎB�e�����ʑw�̗l�q ��}3.8�ɁC�ga��(356.281����)�ŎB�e�����ʑw�̗l�q ��}3.9�Ɏ����܂����B�}3.8�ł́C���_���͂ɓ_�݂��锒���������̈悪�����Ă���C�}3.9�ł������������̈�̂ق��ɔZ�W���܂��܂̃R���g���X�g ��C�����L�т��\���������Ă��܂��B�����P���Ă���̂̓v���[�W�� �ƌĂ����̂ŁC�����̂т��\�����t�@�C�u�����Ƃ��X���b�h�ƌĂ�Ă��܂��B

�ʑw�̑�C���x�͏������C���_�t�߂̊����̈�ł͎���̃G�l���M�[�̂ق����C�̂̉^���G�l���M�[�����傫���Ȃ��Ă���C�ʑw���̋C�̉^���͎���̉e���������Ă���C�����̂т��t�@�C�u�����Ƃ��X���b�h�ƌĂ��\���͎��͐��ɉ������K�X�̗���ł����C�����P���v���[�W���� ���͐����ʑw�ɐ����ɗ����Ă���C���̐���ł��낤�Ƃ����Ă��܂��B

(c)�R���i

�}3.10�͊F�����H�̂Ƃ��ɎB�e�����R���i�ʐ^�ł�

�B�n��ϑ����嗬�̂Ƃ��́C�F�����H�̂Ƃ��̃R���i�ϑ����C�����ʂ��Ċϑ�����R���i�O���t�𗘗p�������������ł��܂���ł���(�Q�l�G�R���i���\�����Ă��鎩�R�d�q�͌����ʂ�����˂���Ă��锒�F�����U�����Ă��邽�߁C������

����̌����Ւf����Δ��F���ŃR���i���ϑ��ł���̂ł��j�B

�}3.10�͊F�����H�̂Ƃ��ɎB�e�����R���i�ʐ^�ł�

�B�n��ϑ����嗬�̂Ƃ��́C�F�����H�̂Ƃ��̃R���i�ϑ����C�����ʂ��Ċϑ�����R���i�O���t�𗘗p�������������ł��܂���ł���(�Q�l�G�R���i���\�����Ă��鎩�R�d�q�͌����ʂ�����˂���Ă��锒�F�����U�����Ă��邽�߁C������

����̌����Ւf����Δ��F���ŃR���i���ϑ��ł���̂ł��j�B

���݂̃R���i�����́C�}3.11�Ɏ����悤�ȁC�l�H�q���𗘗p�����w���ϑ����嗬�ɂȂ��Ă��܂��B�R���i�̃_�C�i�~�b�N�ȍ\���ω����قڃ��A���^�C���ő����Ă��Ă���C����

�}���ɐi�W�����̂ł��B�R���i�͑��z���a�̐�10�{�ɂ��L�����Ă���,���x��100��K�ɂ��B��

�C���x�͂���߂ď������C�M�`�������ɂ悢�����C�R���i�S�̂�100��K�̓�����C�ł���ƍl���Ă��傫�ȊԈႢ�͂���܂���B

���݂̃R���i�����́C�}3.11�Ɏ����悤�ȁC�l�H�q���𗘗p�����w���ϑ����嗬�ɂȂ��Ă��܂��B�R���i�̃_�C�i�~�b�N�ȍ\���ω����قڃ��A���^�C���ő����Ă��Ă���C����

�}���ɐi�W�����̂ł��B�R���i�͑��z���a�̐�10�{�ɂ��L�����Ă���,���x��100��K�ɂ��B��

�C���x�͂���߂ď������C�M�`�������ɂ悢�����C�R���i�S�̂�100��K�̓�����C�ł���ƍl���Ă��傫�ȊԈႢ�͂���܂���B

�����������C�M�^���͊����ŁC �R���i�K�X�͑��z�d�͂ɋt����ĊO���ɗ���o�����Ƃ���͂����ɑ傫���C�f���ԋ�Ԃɑ��z���Ƃ��ė��o���Ă���̂ł��B

�悭���ׂĂ݂���C�R���i�͌����Ĉ�l�łȂ��C���낢��ȍ\���������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B�����ȍ��_�Q�����z�̉��Ŋϑ������Ƃ��ɂ��C���̏㕔�ɖ��邭�P���R���i�̋Ïk�_�������邱�Ƃ�����܂��B�܂����z�̉��Ƀv���~�l���X��������C�R���i�̖��邢�����ƈÂ��������v���~�l���X�S�~��Ɏ��͂��C���̏�ɂ����ƊO���܂ŐL�т��X�g���[�}�[�ƌĂ��\���������邱�Ƃ�����܂��B

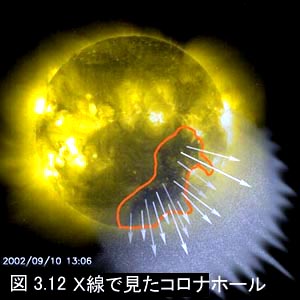

(d) �R���i�z�[��

�R���i�z�[���̔������C�X�y�[�X �V���g����l�H�q���𗘗p�����C���O����X���ŃR���i�̊ϑ����s����悤�ɂȂ��Ă���̍ő�̔����Ƃ����Ă� �܂��B�R���i�����X�����˂��ϑ����Ă�����C����ɔ�ׂĕ��˗ʂ��ɒ[�ɏ��Ȃ� �C�ۂ�����ƌ����J�������̂悤�ɍ���������̈悪������C���ɂ͑��z�ʏ�ł��Ȃ�̖ʐς����C���z���]�Ƌ��ɓ����琼�ɂ߂����C���J���ɂ��킽���đ��� �������邱�Ƃ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B���������R���i�Ɍ����J�����悤�Ɍ����邱�Ƃ����C���̗̈���R���i�z�[���ƌĂ�ł���̂ł��B�R���i�z�[���ł͖��x�͕��ϓI�ȃR���i��10%���炢�����Ȃ��C���x���Ⴂ���Ƃ����炩�ɂ���Ă� �܂��B

�@�R���i�z�[���ł́C���͐��͘f����ԂɌ������ĊJ���Ă���C�R���i�K�X�ƃG�l���M�[�͎��͐��ɓY���Ē�R�Ȃ��f����Ԃɗ���o���Ă��邽�� �C�ቷ�x�E�ᖧ�x��ԂɂȂ��Ă���̂��Ɖ��߂���Ă��܂��B���̗̈悩�痬��o�����z���͑��x���傫���C27����A���I�[�����⎥�C���ƊW���Ă���ƍl�����Ă��܂��B

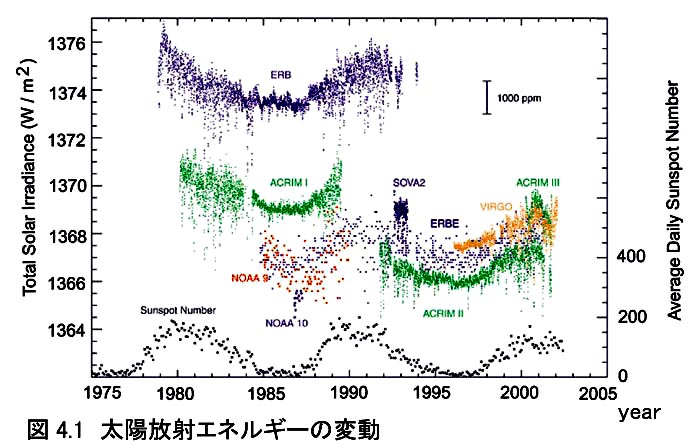

�n�����]�O����̒P�ʖʐρE�P�ʎ��ԓ�����ɓ��˂��鑾�z��(���ϑ��z���˃G�l���M�[)�͈��ł���C�h���z�萔(��1.37KW/m2 =1.96cal/cm2min)�h�Ƃ��Ĉ����Ă����B ���z��(���z���˃G�l���M�[)�͑��z���S���ł�"�j�Z������"�ł����Ă��邽�ߕϓ����Ȃ��Ƃ����l����,�n��ϑ��ł́C��ɑ�C�̉e�����邽�߁C�����ȉ��̕ϓ����c�_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ƂɋN�����Ă����B

���z�ʂŊϑ�����鍕�_��t���A�[�����́C�w���z�����ɑ���x�Ɓw���z�����ɏ����x�ł͑傫������Ă���C���z�����ω�����ƍl���錤���҂͑��������̂ł����C�ω����Ă���Ƃ����؋�������

���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B

�@(4.1)���z��(���z���˃G�l���M�[)���ϓ����Ă���

�@���z��(���ϑ��z���˃G�l���M�[)���ω����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂́C ��C���O�Ől�H�q���ɂ��A���ϑ����s����悤�ɂ��Ă���̂��Ƃł��B1978�N�ɐl�H�q��Nimbus-7�ɂ�����ϑ�����Ĉȗ��C �����̐l�H�q�����ł��グ���C��C���O�ł̑��z��(���ϑ��z���˃G�l���M�[)�ϑ��͑������Ă��܂��B

�@�}4.1���قȂ����ϑ��@��ɂ���Ċϑ����ꂽ1978�N����2005�N�܂ł����z��(���ϑ��z���˃G�l���M�[)�̌o�N�ω����������B�}�̒��ŁC�d�q�a�C�`�b�q�h�l�T,�U,�V�C�m�n�`�`�X�C�P�O�C�r�n�u�`�Q�C�d�q�a�d�͐l�H�q���ɓ��ڂ��ꂽ�ϑ��@��̖��̂ł��B�}4.1�ɂ�,���̊��Ԃ̍��_��(Sunspot Number)�̌o�N�ω��������Ă���܂��B�ϑ��@��ɂ��ϑ��l�̈Ⴂ�͂���܂���,�o�N�ω��̌X���͂قړ�����,���_���̌o�N�ω��Ƃ悭�Ή����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B

✪�p��̘_���ł���,���������ڂ������ׂĂ���̂�,���L�̃T�C�g���N���b�N���āC�Q�l�ɂ��Ă��������B

�^�C�g���GLong-term drift of the coronal source magnetic flux and the total solar irradiance

http://www.wdc.rl.ac.uk/wdcc1/papers/grl.html

�@(4.2)���z��(���z���˃G�l���M�[)��ϓ������Ă���̂��H

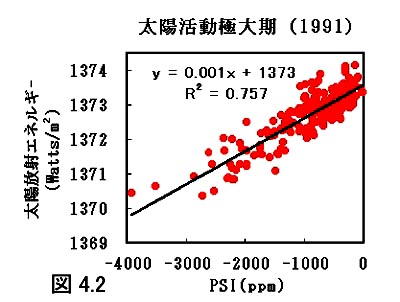

�@���z���ƍ��_���̌o�N�ω����悭�Ή����錴�����l���Ă݂܂��B���_�͉��x�̒Ⴂ�̈�Ȃ̂�,���z������߂܂��B�ǂꂾ����߂邩�𐄒肷�邽�߂ɁC�����ʂɐ�߂鍕�_�̈�̊����Ɉˑ����邱�Ƃ��l�������w���_�ɂ�錸���w�W(PSI)�x���v�Z����,���J����Ă��܂��B ���z�����������ɂȂ��

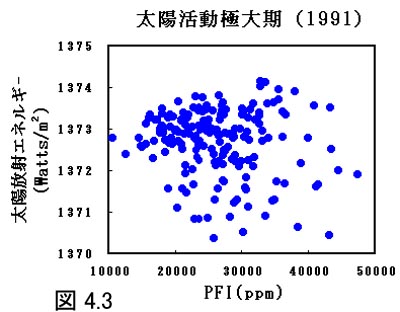

�����锒���͉��x�������̈�Ȃ̂ŁC���z�������߂܂��B�ǂꂾ�����߂邩�ɂ��Ă�,�w�����ɂ�鑝���w�W(PFI)�x��

�v�Z����,���J����Ă��܂��B

���z�����������ɂȂ��

�����锒���͉��x�������̈�Ȃ̂ŁC���z�������߂܂��B�ǂꂾ�����߂邩�ɂ��Ă�,�w�����ɂ�鑝���w�W(PFI)�x��

�v�Z����,���J����Ă��܂��B

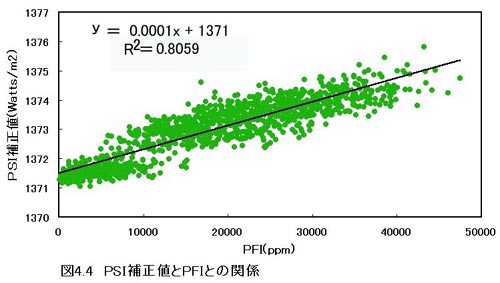

�@���_�┒����������đ傫���ϓ����鑾�z�����ɑ����1999�N1��1������12��31���܂ł̖����̊ϑ��f�[�^��p������͂�������Љ�܂��B�}4.2���C���z��(���z���˃G�l���M�[)�Ɓw���_�ɂ�錸���w�W(PSI)�x�Ƃ̊W���������U�z�}�� ���B���z��(���z���˃G�l���M�[)�̊ϑ��l�����C�w���_�ɂ�錸���w�W(PSI)�x�����Ƃ���ƁC

���@���O�D�O�O�P���@�{�@�P�R�V�R�q�Q�@���@�O�D�V�T�V�@�i�q�Q�G���W���j�@�@�@�i�P�j

�ƁC���͂���1�����ŋߎ����邱�Ƃ��ł��C���W��(R2��0.757)���傫�����Ƃ��킩��܂��B ���̌��ʂ́C���z�����ɐ�߂鍕�_�̊������傫���Ȃ�قǁC���z��(���z���˃G�l���M�[)�͎キ�Ȃ邱�Ƃ������Ă���C

���_���������N�قǑ��z��(���z���˃G�l���M�[)�͋����Ȃ��Ă��邱�ƂƖ������Ă��܂�(�Q�l�G�l�H�q���ɂ�鑾�z���˃G�l���M�[�̊ϑ����n�܂�O�ɂ�,���z�������ɂȂ��,���z���͎�܂�Ɖ��߂�������D���������̂ł�)�B

���̌��ʂ́C���z�����ɐ�߂鍕�_�̊������傫���Ȃ�قǁC���z��(���z���˃G�l���M�[)�͎キ�Ȃ邱�Ƃ������Ă���C

���_���������N�قǑ��z��(���z���˃G�l���M�[)�͋����Ȃ��Ă��邱�ƂƖ������Ă��܂�(�Q�l�G�l�H�q���ɂ�鑾�z���˃G�l���M�[�̊ϑ����n�܂�O�ɂ�,���z�������ɂȂ��,���z���͎�܂�Ɖ��߂�������D���������̂ł�)�B

�@�}4.3�����z��(���z���˃G�l���M�[)�Ɓw�����ɂ�鑝���w�W(PFI)�x�Ƃ̊W���������U�z�}�ł����C�o�������������W�Ƃ����Ă��悢�B

(�Q�l�G PSI��Photometric Sunspot Index�C�@PFI��Photometric Facular Index�j

�@���z��(���z���˃G�l���M�[)�̊ϑ��l����(1)

�̎���p���āC�w���_�ɂ�錸���w�W(PSI)�x����

��菜������PSI��l�����v�Z���C��PSI��l�����w�����ɂ�鑝���w�W(PFI)�x�Ƃ̊W���U�z�}�Ƃ��Ď������̂��}4.4�ł��B

���̐}��,���z�����ɏ����ɋ߂�1985�N���瑾�z�����ɑ�����߂��������1992�N�܂ł̊ϑ��l�ɂ��Ē��ׂ����̂ł��B

�@���̌��ʂ́C�����ȍ��_����R���ꂽ���͔����ɂ�鑝�����傫���C���z��(���z���˃G�l���M�[)�͋����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������Ă���̂ł��B���W���iR2��0.8059)���傫���C���������z��(���z���˃G�l���M�[)���w�����ɂ�鑝���w�W(PFI)�x�Ƌ������̑��ւ����邱�Ƃ��킩��܂��B

�@�l�H�q���ϑ��ɂ���Ė��炩�ɂȂ���,���z�����������ɂȂ�����z��(���z���˃G�l���M�[)�����܂錋�ʂ��C���_�̎���Ɍ����锒���ɂ�鑝�������z��(���z���˃G�l���M�[)�̕ϓ����x�z���Ă��邱�Ƃ������Ă���ƍl���Ă悢�B

�@���z�����ƋC��Ƃ̊W�ɂ��Ă̌����̗��j�ӂ邢�̂ł���,���܂��ɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ����ł��B�l�H�q���ɂ�鑾�z���̘A���ϑ��ɂ����,���z��(���z���˃G�l���M�[)�����z������11�N�����ϓ��Ƃ悭�Ή����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂�����,�ϓ���0.3���ȉ��Ə������C�C��ւ̉e�����ǂꂾ������̂��f���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����ł��B

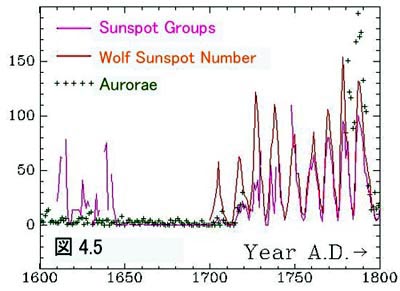

�@���_���̋L�^�ׂ�ƁC�}4.5�Ɏ����悤�ɁC1645�N������1715�N���܂ł̖�70�N�ԁC���_���قƂ�nj���Ȃ���������������C�w�}�E���_�[�ɏ����x�ƌĂ�Ă��܂� �B

�@�w�}�E���_�[�ɏ����x�̊��Ԃ͒n���K�͂ł̊��≻�������Ƃ��i�����ɑΉ����Ă���C���z�������ނɂ��C���z��(���z���˃G�l���M�[)�̌����������ł���ƍl���錤���҂͑��������̂ł��B

�@�������C�}�E���_�[�ɏ����ɑ��z��(���z���˃G�l���M�[)�������������ǂ������s���ŁC�������̂܂܂ł����B�ŋ߂̌������ʂɊ�Â��āC�w�}�E���_�[�ɏ����x�̑��z��(���z���˃G�l���M�[)�𐄒肵�C���≻�̌����͑��z��(���z���˃G�l���M�[)�̌����Ő����ł���Ǝw�E���錤���҂����܂��B�w�}�E���_�[�ɏ����x��300�N�O�̂��Ƃł����C���ꂩ������z�������ɒ[�ɐ��ނ��C���z�̌b�݂���������\���͂�����ł�����̂ł��B

�@ �]�����ő��z���ϑ�����Ƒ召���܂��܂ȍ��_�������܂��B�����ϑ��𑱂��Ă���ƁC���_�̑傫����`���ω����邱�Ƃ�C���_���������Ȃ����菭�Ȃ��Ȃ����肵�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�������Ԃ� ���_�ϑ�����C���_���͖�P�P�N�����ő����Ȃ������C���Ȃ��Ȃ�������J��Ԃ��Ă��邱�����킩�����̂ł��B�傫�ȍ��_���ϑ������ƁC���z�ʂŃt���A�[�ƌĂ�锚�����ۂ��������C������ɒn���Ŏ��C�����N��C�I�[������������Ƃ��͂����肵�܂����B���_�������ϑ������N�́C���C�����������邱�Ƃ������C�I�[������������@��������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B���̂悤�ɑ��z�͔�r�I�Â��ɂ��Ă��鎞����C�������������Ă��鎞��������̂ł��B����ŁC���_�����ɑ�ɂȂ�N�z�����ɑ���C�ɏ��ɂȂ�N�z�����ɏ����ƌĂ�ł���̂ł��B

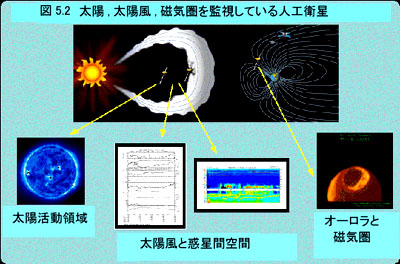

�@�l�H�q���ɂ�鑾�z�ϑ����n�܂�ƁC��C���ז������邽�߁C�n��ϑ��ł͕s�\���������O����X���ő��z�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�C�������鑾�z�̗l�q�����X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă����̂ł��B���݂ł́C�l�H�q�������z��A���I�ɊĎ����Ă���C�w�F���V�C�\��x��w�I�[�����\��x�����s���Ă���̂ł��B

�@���L�̃T�C�g���N���b�N���C����� [THE SUN NOW]�̑��z�����N���b�N����ƁC�l�H�q������B�e���ꂽ�ŐV�̑��z�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̃T�C�g�ɂ́C�l�H�q���Ŋϑ����Ă��鑾�z�C���z���̏�т�����Ƌl�܂��Ă��܂��B �p��ł����C�A�j���[�V�������͂��߁C�����f�����p�ӂ���Ă���̂ŁC����C�`���Ă݂Ă��������B

http://sohowww.nascom.nasa.gov/

�@�T�C�g�̏����ڂ����Љ�G��̃T�C�g���J������,�����[THE SUN NOW]�̑��z�����N���b�N�G���낢��Ȍ��ŎB�e�������z���������܂�(��Ƃ���,���O���EX��)�B�����N���b�N�����,�g��ʐ^�ɂȂ�܂��B

�@��ʉ��̂ق���[REAL TIME MOVIES]��{MPEG}���N���b�N�����,���z����Ō����܂��B�قƂ�ǂ̃p�\�R���������Ă���Ǝv���܂���,RealOne Player ���K�v�ł��B

�@�@���L�̃T�C�g�ɂ́C��R�̍��_�⍕�_�̈�Ō����邳�܂��܂Ȋ����̗l�q������Ă��܂��B�N���b�N���ĊJ���Ă݂Ă��������B

http://www.pbase.com/gordg3/solar_astronomy

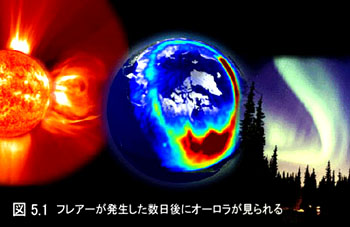

���z�ʂŃt���A�[(��������)���ϑ������Ɛ�����ɂ͒n���ł͎��C�����N����I�[�������ϑ�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ���(�}5.1)�̂ŁC�l�H�q���ő��z�ʌ��ۂƑ��z�����Ď����āC���C����I�[�����̔�����\��̂��C�F���V�C�\��ł��B�F���V�C�\��̂��߁C�l�H�q�������z�E�f���ԋ�ԁE�n�����Ď����Ă���l�q���������̂��}5.2�ł��B1997�N1��6���ɑ��z�ʂŃt���A�[����������ƁC�n���ߖT�̘f���ԋ�Ԃ�1��10�`11�������đ��z���̕ϓ����ϑ�����C�����x��Ēn���ŃI�[�������ϑ����ꂽ��ł��B

���z�����ƒn���Ƃ̊W�ɂ���,���������m�肽���l�̂��߂�,�C���[�W�M�������[���Љ�܂��B���L�̃T�C�g���N���b�N���Ă��������B

http://sec.gsfc.nasa.gov/sec_resources_imagegallery.htm

http://svs.gsfc.nasa.gov/Gallery/Sun-EarthConnection.html

�@

�}5.3�Ɏ����悤��,�����ύ��_���͖�11�N�����ŕϓ���������C���_���̋ɏ������玟�̋ɏ����܂ł��ꑾ�z�����i1 Solar Cycle�j�ƌĂ�ł��܂��B���_����������ܓx���z�ׂ�ƁC�}5.4�Ƀo�^�t���C�_�C�A�O�����Ƃ��Ď������悤�ɁC�܂���k�������̒��ܓx�Ŕ������C���z�����������ɂȂ�ɂ�C��ܓx�Ɍ������Ĉړ����Ȃ���L���͈͂Ŕ������C���z�����ɏ����ɂ͐ԓ��ɋ߂��Ƃ��낾���Ŕ�������悤�ɂȂ�C������K���I�ɌJ��Ԃ��Ă��܂��B

���z�����������Ȏ����ɂ̓R���i�K�X�����X�����˂������C���z��������܂��X�����˂���܂邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂�(�}5.5)�B�}5.4���疾�炩�Ȃ悤�ɁC���_�͓�k�����łقڑΏ̌`�ɔ������Ă���̂��킩��܂��B���_�̎���\���܂ŏڂ������ׂĂ݂�ƁC��ʂɁCN�ɂ�S�ɂ̍��_���ɂȂ��đ��݂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�������C1���z�����̊ԁCN�ɂ�S�ɂ̏����͈�̔����ł͑S�������ŁC�}5.6�Ɏ����悤�ɁC���̏�������k�����ŋt�]���Ă���̂ł��B����ɕs�v�c�Ȃ��ƂɁC���̑��z�����ɂȂ�ƁC���ꂼ��̔����ŁCN�ɂ�S�ɂ̏������t�]����̂ł��B���z�����ɂ�22�N����������Ƃ�����̂͂��̂��߂ł��B

���̐}���N���b�N����ƁC�傫���T�C�Y�̐}�ɂȂ�܂��B

(5.3)���_�̔����@�\�ƁC�t���A�[(���z�ʔ���)�@�\

���_�̔����@�\�G�}5.6�Ɏ������悤�ɁC���_�͎���̋����Ƃ���ŁC��{�I�ɂ�N (�{) �ɂ�S(�|)�ɂ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B����N (�{) �ɂ̍��_��S(�|)���̍��_���ɂȂ��Ĕ������Ă��邱�Ƃ�������邽�߁C1953�N�Ƀp�[�J�[���l���������Љ�Ă����܂��B

�}5.7(a)�Ɏ����悤�ɁC���z�\�ʋ߂��̑Η��w�ɂ͑��z�ʂɂقڕ��s�Ȏ��͐��������Ă���ƍl�����Ă���̂ł��B���z�\�ʋ߂��̑Η��w���ŕ����̂悤�ȉ^���Ńv���Y�}���\�ʂւƉ����グ����ƁC�d�C�`���x���������߁C�v���Y�}�ƈꏏ�Ɏ��͐������z�\�ʂւƏ㏸���C���ɂ͕\�ʂ̊O�܂ŕ��o���Ă��邱�Ƃ�����͂����ƍl�����̂ł�(b),(c),(d)�B�}5.7��(c)��(d)�Ŏ������C���͐������z�\�ʂƌ�����Ă���Ƃ��낪���_���Ƃ���l���ŁC�K�R�I��N��(�{)��S��(�|)���ɂȂ��Ēa�����邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�@���_�̎��ɂ���k�����ŋt�ɂȂ��Ă��闝�R�G�}5.7�Ɏ������C���z�\�ʋ߂��̑Η��w�ɑ��݂��Ă��鑾�z�ʂɕ��s�Ȏ��͐��̌��́C���z�̓�k�����ɐL�т��`�����Ă������͐��ł�(�}5.8)�B���̉^�����������N�����Ă���Η��w�̒��ł́C�ԓ������ƌĂ�������]�̗��ꂪ����C�ԓ��ōł��������]���Ă���C���ɂɌ������Ď��]���x���x���Ȃ��Ă���̂ł��B���̂��ߑΗ��w���̎��͐��͓��������Ɉ����L����C�ŏI�I�ɂ͑��z�ʂɂقڕ��s�Ȏ��͐������݂��邱�ƂɂȂ�̂ł��B���s�Ȏ��͐��̕����́C�k�����œ��������ƁC�씼���ł͐������ɂȂ邽�߁C���_�̎��ɂ͓씼���Ɩk�����ł͋t�ɂȂ�̂ł��B���_�Q���قڈܓx���ɉ����Č���邱�Ƃ������ł���̂ł��B

�@�t���A�[(���z�ʔ���)�̋@�\�G���_�Η̈�̊����������ɂȂ�ƁC���͐����Ƃ��Ȃ����R���i�K�X���������㏸����悤�ɂȂ�C �}5.9A�Ɏ����悤�Ȏ��C�����ʂ��`�������B���C�����ʂɌ������ϓ����������ƁC���_�Ώ�w�Ŏ��͐��̍Č������N����(�}5.9B)�C���z�\�ʂɋ߂����ł͍��_�Ɍ������Ă̋}���ȃv���Y�}�̗��ꂪ�N����C���Α��ł͑傫�ȃv���Y�}�_�����͐�������߂��܂㏸���F����Ԃɔ�яo��(�}5.9C)�B���ꂪ�t���A�[�@�\�̊�{���ƍl�����Ă��܂��B

���C�����ʂł̍Č����ɂ���ĕ��o���ꂽ�G�l���M�[�ɂ���āC�t���A�[�ȊO�ɂ����_�Η̈�ł͂��܂��܂Ȍ��ۂ������N�������̂ł�(�}5.10)�B���_�ɗ��ꍞ��ł����v���Y�}���̌������Փ˂ɂ���āC���������CX���C���O���Ȃǂ̕��o���ϑ�����܂��B�����̈悩��͓d�g�o�[�X�g�ƌĂ�Ă��܂����C�L���g����ɓn���ēd���g�����˂���邱�Ƃ��ϑ����疾�炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̐}���N���b�N����ƁC�傫���T�C�Y�̐}�ɂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

2,012�N9���A�g�s�b�N�X�Ŏ��グ���悤�ɁA���z�Ɉ接��ϓ����b��ɂȂ����̂ŁA�����z�Ɉ接��̕ϓ����ɂ��Đ������Ă����܂��B�g�s�b�N�X�Ŏ��グ���b��ƈꏏ�ɓǂ�ł��������B

�@���z�Ɉ接��́A�O�߁u(5.3)���_�̔����@�\�ƁA�t���A�[(���z�ʔ���)�v�Ő��������悤�ɁA���z�\�ʋ߂��̑Η��w�ɑ��݂��Ă����k����ƁA�Ɉ�߂��ɑ��݂��Ă��鍕�_����̓�k���������Z���ꂽ���̂ƍl�����Ă��܂�(�}5.11)�B

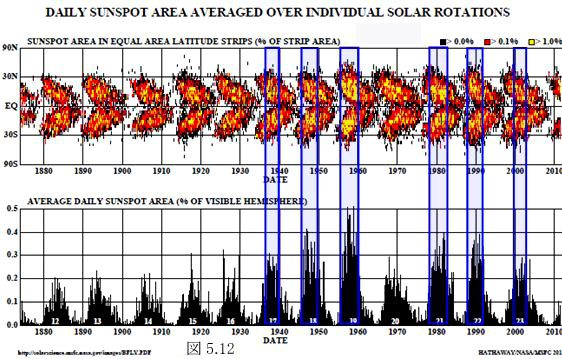

�@�@���_���Ɉ�߂��ɔ�������̂́A����܂ł̌����ŁA�}5.12�Ɏ����悤�ɁA���z�����������ɂȂ鎞�����ƌ������Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@�}5.12�̏㔼���͏c���ɑ��z�ܓx���Ƃ�A���������Ԏ��ɂ��č��_�̔�������ꏊ�z�ʏ�Ƀv���b�g�������̂ł��B���_�̔�������ꏊ�͑��z�����x�ɂ���ĕω����Ă���A �����������ɂȂ�ƁA��������ꏊ����ܓx���獂�ܓx�܂ōL����A�ɑ���߂���ƁA���ܓx���獕�_�͏������A�}���Ɍ������Ă������߁A�����ϓ��Ŋς�ƁA�}5.12�Ɏ����悤�ɁA�����������X�iButterfly type)���A�������`�ɂɂȂ邱�Ƃ��킩�����̂ł��B

�@

�@�}5.12�̉������́A���_���̎��ԕω������������̂ł��B�Ɉ�ɍ��_����������͍̂��_�������������ɑΉ����Ă���A���z�����ɑ���ł��邱�Ƃ����炩�ł��傤(�}���̐g�Ŏ���)�B

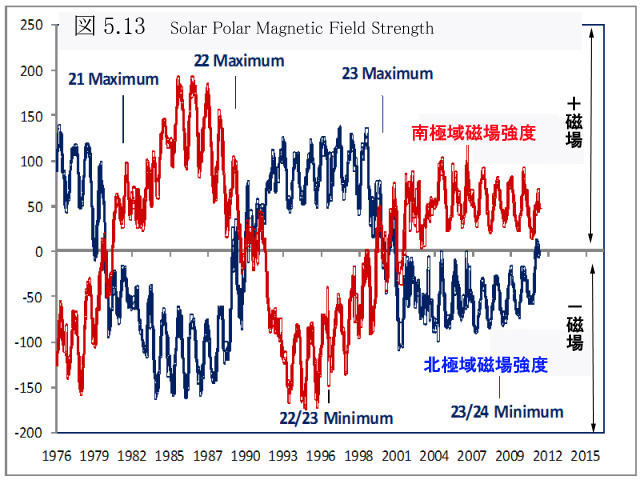

�@ �g�s�b�N�X�Ŏ��グ���A���z�Ɉ接��̋ɐ����]���ẮA�}5.13�Ɏ����悤�ɁA���z�k�Ɉ�Ɠ�Ɉ�Ŕ��̎��ɂ�

�ۂ����܂܁A�Z�������ϓ��������ꋭ�x��0����{�i�|�j�̋ɑ���o�ĂO�ցA�Ă�0����|�i�{�j�̋ɑ���o��0�ւƁA��22�N�����ŕϓ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�g�s�b�N�X�Ŏ��グ���A���z�Ɉ接��̋ɐ����]���ẮA�}5.13�Ɏ����悤�ɁA���z�k�Ɉ�Ɠ�Ɉ�Ŕ��̎��ɂ�

�ۂ����܂܁A�Z�������ϓ��������ꋭ�x��0����{�i�|�j�̋ɑ���o�ĂO�ցA�Ă�0����|�i�{�j�̋ɑ���o��0�ւƁA��22�N�����ŕϓ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@�ɐ��̔��]�́A�}5.13�ŋ��x0�̐������邱�Ƃł�����A�}���疾�炩�Ȃ悤�ɁA��Ɉ�ł��k�Ɉ�ł�0������̂�1���Ƃ͌��炸�A���ɂ͕������Ă��邱�Ƃ��킩�� ��܂��B�������Ԃ����Ɛ����̓�������A�O�̐�������͓̂�Ɉ�Ɩk�Ɉ�ł͕K�����������ƌ������Ƃł��Ȃ����Ƃ����炩�ł��B

�@�}5.13�̒��ŁAMaximum(���z�����ɑ��)�Ǝ������߂��ŁA�ɐ��̔��]���N�����Ă��邱�Ƃ���������̂��ƂƎv���܂��B

�@�}5.12�̐����ƍ��킹�čl����ƁA���z�����������ɂȂ�ɑ���߂��ɋɈ�߂��܂ō��_���������A ���܂��������d�Ȃ�ƁA�Ɉ�t�߂̎��ꂪ0�ƂȂ�A���ɂ̔��]���N����ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��k�����ŋɈ�t�߂̋ɐ����]�������ɋN����Ƃ������Ƃ́A���R�̈�v�ƍl��������悢�Ǝv���܂��B

�@

�@

�@